|

ホセ・ダヴィラ

|

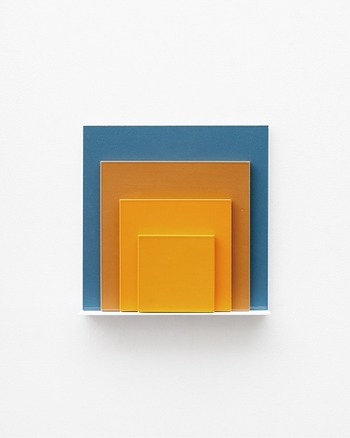

| Homage to the Square | 2024 | Photo by Agustín Arce | ©Jose Davila |

場所:nca | nichido contemporary art

会期:2025年5月24日(土)- 7月5日(土)*営業時間:火 – 土 11:00 – 19:00 (日・月・祝日休廊)

nca | nichido contemporary artは、メキシコ人アーティスト、ホセ・ダヴィラによる個展、「アルバースとの対話」を開催いたします。

ダヴィラは芸術史における重要なアーティストや建築家の作品をアプロプリエーション(模倣、流用、引用)することによって、芸術作品に重要性や意味を与えるのは形ではなく、内容であるとするコンセプチュアル・アートの定義について考察しています。空間への鋭い眼差しと、質量、バランス、物質性といった物理的な力の分析を展開し、美術史と対話する形式的な作品群を確立しました。

本展では、2025年3月1日から4月6日に群馬県立美術館で開催されたホセ・ダヴィラ個展、「私は目を閉じて見るほうがいい-ジョゼフ・アルバースとの対話」で出展されたアルバースの「正方形讃歌」シリーズを、本展のために再構成したものを発表いたします。

わたしは目を閉じて見るほうがいい - ホセ・ダヴィラ

ジョゼフ・アルバースはただ 「目を向けるlooking」だけをよしとしなかった。「見ることseeing」 にこだわった。色彩の存在を見るだけでなく色彩を経験するようにと、また正方形を単なる形態ではなく、人が「いかにして見るかhow to see」を習得し思考する過程を考察するための道具として見るようにと主張した。

わたしが最初に、無自覚のうちに、アルバースの影響を受けたのはいつだったろうか。もしかしたら子供の頃、自転車の練習をした広場のカラフルなタイルの敷石をじっとみつめたときか、または建物のファサードにできた影の変化に気づいたときだったかもしれない。あるいはもっと後の、建築学科の学生だった頃に訪れたルイス・バラガン邸でのことだっただろうか。そこには「正方形讃歌」シリーズの複製品を掛けられていた。アルバースはバラガンの友人で、この「無許諾の」複製をたいして気にとめていなかったといわれる。

結局のところ、アルバースとの出会いがいつだったかは、明確には覚えていないのだが、ひとつ確かなことは、彼の「正方形讃歌」の絵画や版画の明快さは、わたしを瞬時にこれら日常のありふれた瞬間に立ち返らせてくれて、芸術はいつでもそこにあり、「見られる」のを待っているのだと思い出させてくれる、ということだ。こうした彼の作品と教育による遺産は、われわれが空間や、物事の関係性や、意味として理解している諸々のことを、深く考え直すように誘う。それはわたし自身が作品で繰り返しテーマとしていることでもある。

アルバースは、1888年ドイツのボトロップで生まれた。彼は教師になるべく勉強し、その職についた。ワイマールのバウハウスで学び、1923年、ラーズロー・モホイ=ナジとともに師ヨハネス・イッテンの後任として同校で教鞭を執ったのち、ノースカロライナのあの伝説的なブラックマウンテン・カレッジ、そしてイエール大学へと場所を移して教え続けた。

当時の美術教育のありかたを再定義する実験場であったブラックマウンテン・カレッジにおいて、彼の貢献は革新的だった。ブラックマウンテンでの教育モデルは、芸術の伝統的な諸ヒエラルキーを否定し、ジャンルを越えたコラボレーションを推奨したという点で、革新的でもあった。

アルバース夫妻がカレッジのあるアッシュビルに到着したとき、ジョゼフはある程度の英語を習得しており、教師としての方針をたずねられた際、雄弁でもあり漠然としてもいる言葉で答えた。「目を開かせることです to make eyes open」と。

彼はこの学校で、芸術はそれ自体が目的ではなく道具であることを、「教育とは発見を助ける技術である」という箴言そのままに教えた

。ロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー、スーザン・ウェイル、ルース・アサワそして(アルバースが後に教師として同校に迎えた)ジョン・ケージは、アルバースの生徒として、彼の厳格だがおおいに自由で解放的な手法を目の前で見ている。彼の教えは、適切な関心をもってアプローチすれば、すべての素材と形態は必ず何かを物語る、というものだった。

ジョゼフとアニ・アルバースは、ノースカロライナに落ち着いた後の1935年12月にメキシコを旅行し、メキシコシティ、テオティワカン、アカプルコ、オアハカ、そしてミトラとモンテ・アルバンを訪ねた。

この旅の後、アルバースはヴァシリー・カンディンスキーに手紙を書き、メキシコは抽象美術にとって「約束の地」であり、しかもそこは何千年も前から存在していたのだと強調した。ジョゼフとアニは1935年と67年のあいだに少なくとも14回は同地を訪れている。その旅は素晴らしい写真や、日記、スケッチに記録され、彼らの作品や教育内容の基礎となり影響の源となった。

メキシコ出身の作家であるわたしは、自分を育て、アルバースを魅了した視覚文化の副産物として、わたしたちの作品に通底する無意識の結びつきがあるのではないかと考えずにはいられない。

一見すると、「正方形讃歌」シリーズは単純に見えるかもしれない。それは入念に色付けされ、中心を同じくする複数の正方形を繰り返し描いた絵画で構成され、見る者の目を楽しませるのではなく、知覚を試し、色彩をどのように「経験」しているかを自覚させることを目的とした。

25年以上にわたる、色彩同士の関係と視覚認識についてのこの非常に瞑想的な研究において、アルバースは異なる条件での色彩の相互作用、変化、変容を追究した。これは単純な着想だが、ほぼ果てしなく深遠な研究となった。彼の作品は単なる色彩論ではなく、知覚の魔法を解明する道具なのである。

美術教材のように、この絵画シリーズは、見る者のまえに置かれた鏡となった。それらはわれわれの「見る方法 way of seeing」を露わにするのだ。

「正方形讃歌」シリーズの反復には意図的な静けさがある-それは心を落ち着かせる空間である。彼の色使い、反復の仕方、描き方は喜びに満ち、瞑想的で、静謐である。それらは普遍的な動作だ。

われわれはこの絵画と版画のシリーズに、莫大な量の知覚の関係性を見出すことができ、そのことによって人生における些細なことが、実は最も複雑なメッセージを持っていることもあるという可能性に気付くのである。

わたしはさらにアルバースにもうひとつ魅力的な逆説をみいだす。彼の緻密で理性的な作品は、深く感情に働きかけるのだ。このことは、自分のなかの矛盾と向き合う方法を考えるきっかけをわたしにくれる。彼の手法は正確でほとんど厳格とさえいえるのに、その結果は常に解釈の余地を残している。形態としては限定されているが、無限の可能性を秘めている各正方形は、境界線の役割を果たしながら、同時に思考のための終わりなき空間を切り開いているのだ。

さらに深層では、アルバースの作品はほとんどスピリチュアルな概念である「本質的なものを通して存在するという経験」とわれわれを結び付けてくれる。この特質はアルバースを哲学思想運動としてのミニマリスムと結びつける。ミニマリスムの考えでは、最も核となる部分を残して余剰をそぎ落とすことは感情を奪うことではなく、むしろ増幅するのだ。

アルバースによる「正方形讃歌」の各作品は、視覚的呪文(マントラ)として機能する反復である。じっと見つめていると、われわれを「今ここに」繋ぎ留めてくれる。まるで瞑想のように、他事に気を散らすことなく人間の最も基本的なこと、すなわち知覚と結びつく境地に到達するのだ。

アルバースは「わたしたちは色彩をありのままではなく、見たいように見る」と述べた。「正方形讃歌」シリーズはその証左である。さらにアルバースが、複数のピースと、ほとんど機械的な反復によってわれわれに促しているのは、色彩の相互作用や、同じ色彩が周囲にある色彩次第でいかに異なって見えるか、ということを追究することだけではない。より重要なのは、われわれの世界認識がその場の諸条件に左右されるという事実を彼が際立たせたという点である。

アルバースは芸術を経験することに「正しい回答」があるわけではなく、意識してさえいれば、そこにはたくさんの可能性があるということを教えてくれた。

わたしは意味を押し付けるのではなく、見る人が意味を発見できるよう誘う作品を作ることで、同じような複数性と豊かさを自分の実践に組み込もうと努めている。この制御と自由の二重性は、ジョルジュ・ペレックの「空間は開放性との関係と同じぐらい境界との関係性を有している」という言葉を想起させる

。わたしは制作の実践においてこのバランスを保ち、経験の器であるとともに媒介ともなる作品を創り出すつもりだ。虚空ではなく、意味あるつながりを育む機会としての空間に焦点を定めたい。

わたしがアルバースの作品に着想を得て制作したもののなかで、あるひとつの作品のことが思い出される。制作期間中わたしは、芸術は孤立して存在するのではなく関係性のなかに存在する、というアルバースの先駆的な考えを思い浮かべていた。人が人間関係や環境のなかに存在しているように、作品の諸要素は互いに対話していることが必須なのだ。その作品とは、2012年にマイアミのバス美術館公園に設営したインスタレーションであり、アルバースの「正方形讃歌」を三次元に変換し、セラミックタイルを敷き詰めて作った階段状の広場だった。タイルは鮮やかな黄色とオレンジに塗られ、日光の変化によって微妙に色を変化させた。

この「広場」が一般公開されたとき、人々の反応を観察しながら―子どもたちが段差を駆け回って即興の鬼ごっこをはじめる姿を見ながら ― わたしは、芸術は誰かが「居住するinhabits」ことで完成するということに気付いた。鑑賞者が作品に「居住することinhabiting」によって、芸術作品はその最も深い目的をみいだすのだろう。おそらくアルバースもこのことを喜んでくれたのではないだろうか。

アルバースの遺産を再解釈するとき、わたしは彼の芸術言語を複製するのではなく、彼の研究をさらに推し進めたいと思った。二次元のカンヴァスを超えて、正方形の色彩に有形の、動く、三次元の命を与え、作品の内容に、われわれの「見るという行為 act of seeing」を検証するだけでなく、環境に「居住するinhabit」する方法や、経験が周囲の事物との「関係性」によって形成される仕組みについて内省するように誘う要素を加えたいと思ったのだ。

ジョルジュ・ペレックは、空間とは物理的な場所であるのみならず、精神的な構造であり、関係性のナラティヴである、と論じた。さらに彼は著書『さまざまな空間』のなかで「われわれは空間にいるが、それを常に見ているとは限らない」と述べる

。われわれは数々の空間、すなわち物理的、感情的、文化的空間に同時に存在し、これらの空間を移動するだけでなく、関係性ごとに作り上げてもいる。芸術はわれわれがそれを通じて作り上げる関係性のなかに存在する。そしてその様々な関係性のなかに、わたしは最も豊富で意味深い、存在するための空間をみいだす。

ここで、わたしがアルバース作品から自分の作品に応用している、あるひとつのシンプルな前提条件を打ち明けたいと思う。それは作品を「見るのはたやすく、そして忘れがたいものにする」というものである。

芸術作品が記念碑のように意味深いものであるために、必ずしもモニュメンタルなものである必要はないということを、彼はいつも思い出させてくれるのだ。

2024年12月

1) コロンビアコロンビア大学英文科教授であった詩人マーク・ヴァン・ドーレン(1894 – 1972)の言葉。教え子にはアレン・ギンスバーグ、ジャック・ケルアック、ドナルド・キーンなどがいる。

2) ジョルジュ・ペレック「さまざまな空間」塩塚秀一郎訳、水声社、2003年

3) ジョルジュ・ペレック、前掲書。Ibid, p77.

Jose Dàvila / ホセ・ダヴィラ

1974年にグアダラハラ(メキシコ)生まれ、在住。

「Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)」で建築を学んだ後、ヴィジュアルアートを独学で学び、彫刻やインスタレーション、絵画、写真で表現。

チューリッヒ現代美術館(スイス)、ダラス・コンテンポラリー(テキサス)、JUMEX美術館(メキシコシティ)、ハンブルク・クンストハレ(ハンブルク)、ノヴェチェント美術館(フィレンツェ)など60以上の個展を開催したほか、第16回リヨン・ビエンナーレ(2022年)、第13回ハバナ・ビエンナーレ(2019年)、第10回メルコスール・ビエンナーレ(2015年)などの国際展やグループ展に多数参加している。

ダヴィラの作品は、メキシコ大学現代美術館(MUAC、メキシコ・シティ)、国立ソフィア王妃芸術センター美術館(マドリード、スペイン)、インホティム美術館(ブルマディーニョ、ブラジル)、ペレス美術館(マイアミ、フロリダ)、バッファローAKG美術館(バッファロー、ニューヨーク)、サンアントニオ美術館(サンアントニオ、テキサス)、ソロモンR.グッゲンハイム美術館(ニューヨーク)、ポンピドゥー・センター(パリ)、ハンブルク・クンストハーレ(ハンブルク)、ルクセンブルク近代美術館、タグチ・アートコレクションなど多くの美術館やインスティテュートに収蔵されている。

2017年BALTIC現代美術センターの新年次芸術家賞、2016年ワシントンDCのハーシュホーン美術館の芸術家栄誉賞、2014年EFG ArtNexusラテンアメリカ芸術賞を受賞し、アンディ・ウォーホル財団の支援、ベルリンのKunstwerkeレジデンス、2000年メキシコ芸術評議会(FONCA)による若手芸術家のための国家助成金を受けている。2022年には過去20年の活動を紹介する大規模なモノグラフが出版された。